对冲基金GMO:价值股与成长股的“久期”之谜

本文来自微信公众号“杰晶维基”。

前言

在过去的几周中,我们看到债券收益率的上升,同时全球价值股相对于成长股表现突出。尽管我们在高兴地看到价值股票有所回升(并且我们有信心这种回升还有很长的路要走),但此举只是加强了近年来逐渐流行的观点——价值股是“短久期”的资产(相比于成长股),在利率上升时自然应跑赢大盘,而在利率下降时则跑输大盘。这种观点很诱人,因为它既符合近年来价值股和成长股的表现模式,又与简单的回报产生模型相称。但是,这种观点是有缺陷的,因为它所描绘的价值股和增长股的模型太过简单了,并且缺少回报的主要驱动力。价值和成长指数都不会随着时间的流逝而持有一组完全固定的证券,这种“再平衡”对其随着时间的推移所产生的回报具有深远的影响,并将价值股和成长股的有效久期拉得很近。这也解释了为什么从长远来看,成长股最终会产生比其成长和收入的总和所暗示的要低得多的回报。金融世界中对于久期的讨论的盛行以及当前价值股可能比成长股票更具周期性的事实意味着,价值股和债券收益率之间的相关性很可能会持续一段时间。但事实证明,关于价值股的投资组合久期低于成长股的投资组合的论证几乎没有道理。考虑到价值股目前在全球范围内的折价幅度很大,我们预计在未来几年内价值将继续跑赢大盘,这种信念既不假设也不要求采取任何特殊的利率变动措施。

债券收益率与价值的相关性

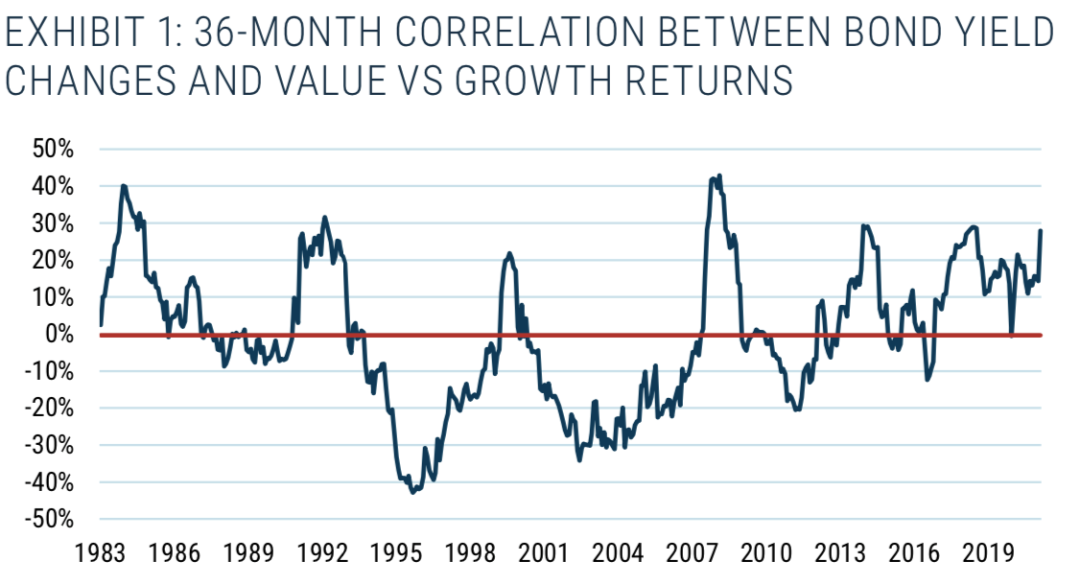

尽管容易被高估,但近年来价值股与成长股的表现与债券收益率变动相关联这种说法并不是一种幻想。在截至2021年2月的近三年中,十年期美国国债收益率的月度变化与罗素1000价值股对成长股收益比之间的相关性为+0.28。从更长远的角度来看,尽管从时间上看这并不是一个特别一致的模式,如图表1所示。价值股的相对表现的变化相关性意味着,即使利率上升,价值股投资也不会简单地在利率上升时获利,而在利率下降时遭受损失。

自1983年以来,两组数据之间的平均相关系数为-0.003。自2007年以来,它一直较高,大约为+0.1,但仍然没有那么引人注目。不过,现在的相关性水平是我们在过去30年中看到的最高的数据之一,而且具有一定的持久力,因此看到相关性在接下来的几个月中保持有意义的正向关系,我一点都不感到惊讶。但是,正如历史所表明的那样,从长远来看,价值型股票对利率的敏感性与成长型股票没有显着不同,并且从经济意义上讲,也没有任何理论依据。

股票投资收益的组成

考虑股票的久期很合理,略有不同的是,我们在计算时应该使用实际的折现率,而不是名义上的折现率。股票价格确实可以表示为其将提供的现金流的现值。但由于其中一些现金流将在数年内无法收回,因此该现值确实对应用于它们的折现率的变化非常敏感。正如我的同事约翰·皮斯(John Pease)在本文的附录中所写,关于股票久期的不同假设可以为您提供完全不同的答案,但是对于大多数合理的假设,按固定收益标准计算,久期相当长。但是,一旦我们从对整个股票市场的思考转向对股票投资方式的思考,就变得更加复杂,因为回报的驱动因素也变得更加复杂。

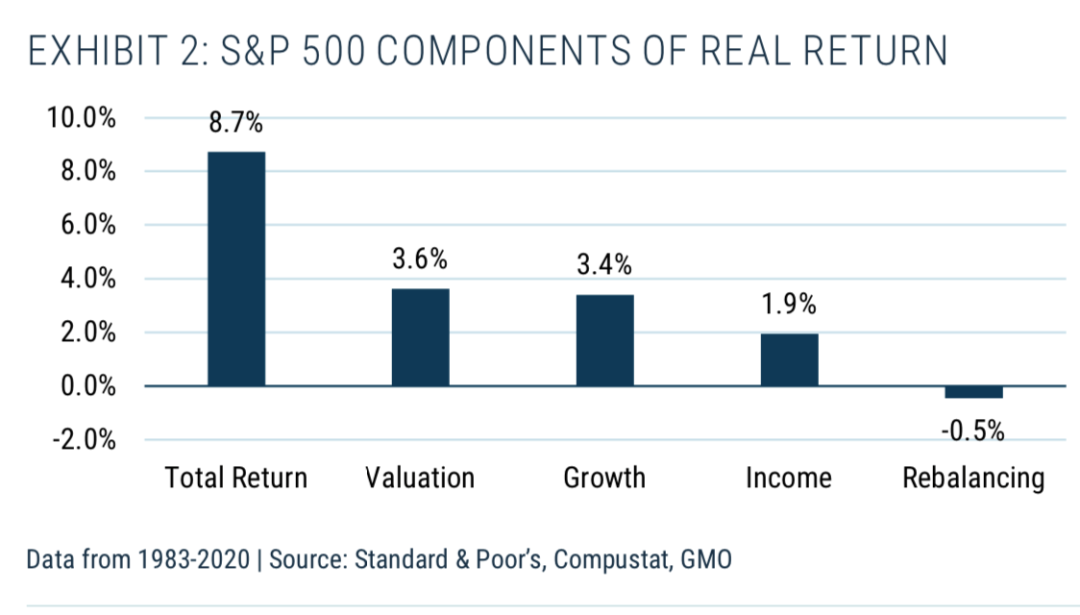

实际上,即使是在“股票市场”上进行投资的情况下,股票收益驱动因素仍然存在一些不完全直观的细微差别。图表2显示了自1983年以来对标准普尔500指数投资的回报构成。

在过去38年中,标准普尔500指数的实际回报率比通货膨胀率高出8.7%。从表面上看,此回报的最重要驱动因素是成长,收入和估值变动,所有这些因素均对总回报产生了积极影响。估值变动意味着到2020年底,其中有3.6%的投资回报是因为标普500指数的估值高于1982年底的估值所致。虽然这是此期间回报的最大驱动力,但从逻辑上讲,这是不可持续的。抛开今天的股市估值是否合理的问题,从长期来看,估值变动带来的正回报需要股票的估值不断上升,意味着在当今世界,公司可以随意发行新股本,这在经济意义上几乎是不可能的。正如最近的SPAC狂热所表明的那样,提供给股权的价格越高,激励它的动机就越大。另一方面,成长和收入是股票市场的两个长期、可持续的主要收益来源,我们希望它们在任何长时间内都将具有实质性的正增长。在此期间,实际成长使回报增长了+3.4%。收入(包括股票回购和股票发行以及股息支付)增长了1.9%。这三个是同期标普500指数收益的主要组成部分,但实际还有第四个,由我之前提到的标有“再平衡(Rebalancing)”的条表示。该部分反映了多年来进入或退出标准普尔500指数的公司的影响。在此期间,该收益为负值,平均每年使投资者蒙受-0.5%的损失。这种负面影响是由于进入标普500指数的公司的估值高于已退出的公司。将标准普尔500指数中的投资视为买入并持有的投资很容易,但事实并非如此,由于再平衡而导致的不可避免的改组往往会使该指数变得更加昂贵。

风格投资回报的组成部分

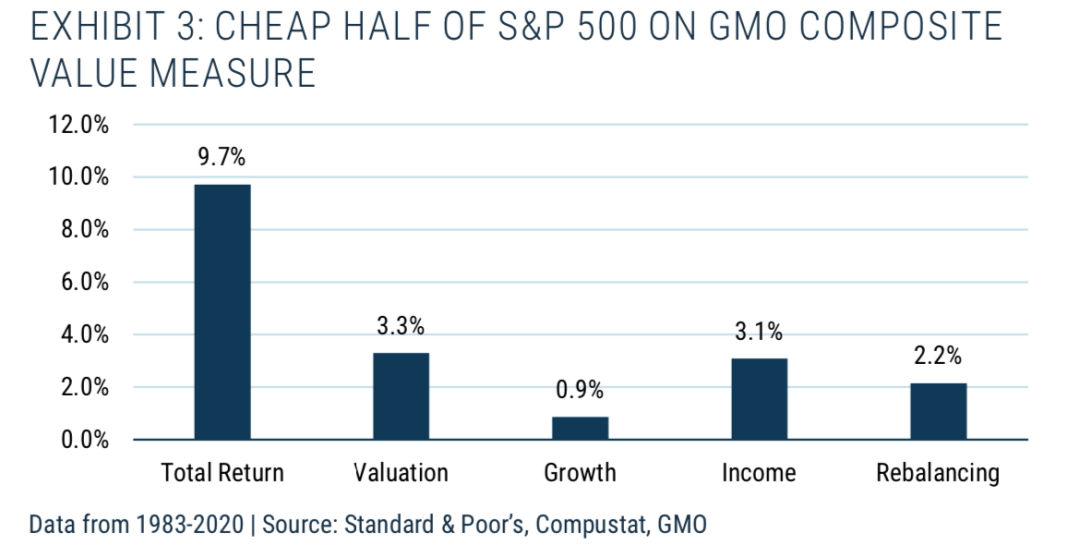

就价值和成长风格而言,所持股票的换手率要高得多,而“再平衡”的影响则是回报的重要组成部分。图表3显示了标准普尔500指数成份股中最“便宜”的一半股票(定义为“价值股”)的组合收益的复合价值测度。

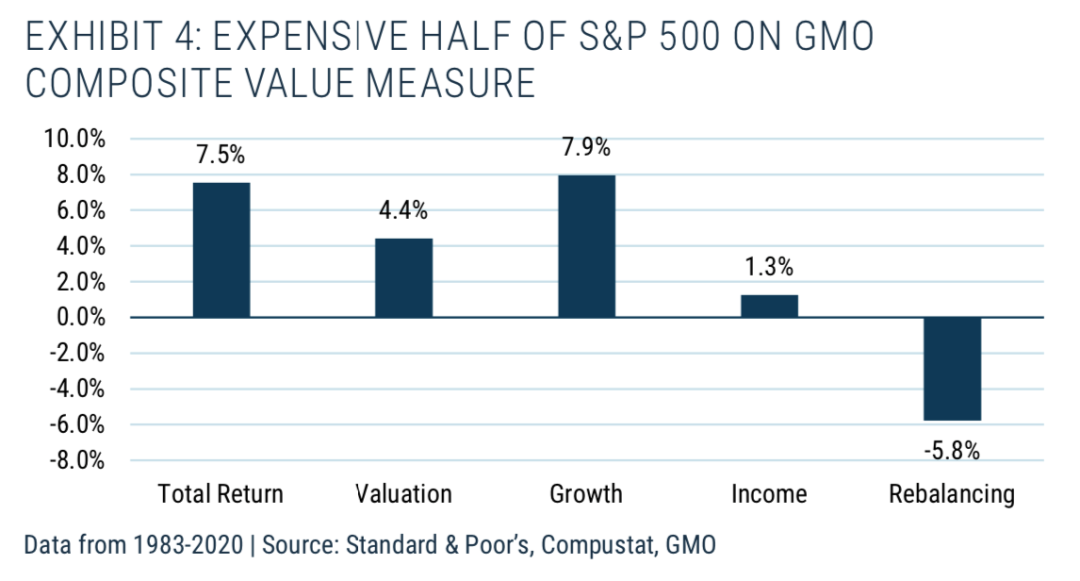

收益的这种拆分表明,价值股票的收益高于市场,而成长性却低于市场,这并不是非常令人惊讶的结果。然而,尽管价值在此期间表现出色,但价值群体的收入和增长的总和显着低于标准普尔500指数,这似乎令人惊讶。标准普尔500指数从增长和实际收入中获得了+5.3%的回报,而这两个部分仅为价值股(便宜的一半)提供了+ 4.1%。估值上涨所带来的向上推动作用小于标准普尔500指数的+ 3.3%,因为到2020年底,其价值相对于市场的折价要比1983年的价格更大。但是,对标普500指数构成次要负面影响的再平衡效应对价值产生了很大的正面影响,每年增加+ 2.2%。公司进入或离开标普500指数一半的价值股实际上有多种不同的原因,其中有一些会对投资成本产生影响,但最大的影响是,当价值股票重新获得投资者的青睐并看到其估值上升时,它既跑赢大盘又进入了增长领域,这对收益产生了积极的影响,不会影响剩余价值组的估值。在平均水平上,标准普尔500指数中“便宜”的一半(价值股)的大约会有8-9%成为“昂贵”的一半,因此这种机制的影响确实会造成影响。如果我们在图表4中查看标准普尔500指数中被认定为“成长股”的一半,则回报率的驱动因素就大不相同了。

在此期间,成长型股票的年收入为+ 1.3%,低于市场。但他们以超过7.9%的强劲增长率弥补了这一不足。市场确实正确地诊断出,那一半“昂贵”的股票将比整个市场增长得快得多。但是,成长股的回报远不及增长和收入的总和所暗示的,因为显著的估值变化和再平衡效应产生-5.8%的增长是很大的负面影响。由于增长是价值的另一面,因此在该群体中再平衡效应为负并不令人惊讶,而负效应却是惊人的。与价值股一样,成长股有多种进入和离开的情况。一个最大的驱动因素是,当成长型股票变为价值型股票,往往会承受强烈的负收益,但是股票进入和离开增长股范畴的其他原因也对收益产生实质性的负面影响。这种负面的再平衡效应不是市场效率低下或成长型投资者天生容易出错的结果,这是成长股指数回报的重要组成部分。

“再平衡”与估值变动

对于价值股和成长股的相对久期的论证意味着什么?如果我们仅看到收益的组成中的“收入”部分,那么关于久期的论断似乎是有道理的。收入是价值股票总回报中比增长股票更大的部分。如果股市估值相对于其历史平均水平翻倍,那么价值股票的收益损失将远远大于增长损失。如果仅此而已,如果股票的必要回报率要大幅下降,那么价值股的估值升幅将远低于成长股。但这绝对不是价值和成长投资的全部内容,再平衡效应在很大程度上抵消了收入效应。

让我们以一个极端的情况为例,标准普尔500指数的新均衡估值是自1983年以来平均收益水平的一半,而收益率则保持不变。这种转变将要求股票的均衡收益率下降一半,这将使它成为投资者的喜忧参半的情况,而且这是一种比我们长期可以想象的更为极端的情况。但是出于我们此处的目的,这种转变的极端性质有助于证明“久期”对价值股的影响相对于成长股来说是较小的。

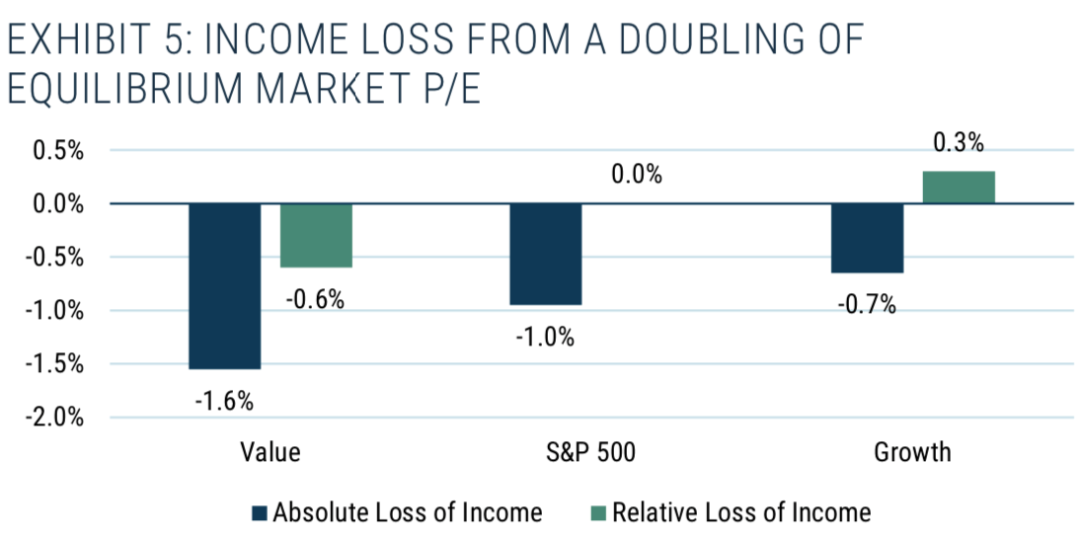

如表5所示,市场估值加倍和稳定的派息比率显然意味着收益回报(详见表2和3)下降了-50%。

由于价值股从经营收益中获得的回报比其他股票要多,因此总体估值的上升对他们来说是一个问题。价值股的投资收益下降了1.6%,比标准普尔500指数整体要低0.6%。相比之下,成长股相对于市场而言“获利”0.3%,因为收益一直是其投资回报的一小部分。因此,如果我们坚持认为价值股在较高的估值下能获得与市场便宜时相同的回报溢价,那该怎么办呢?如果收入是价值实现溢价的唯一途径,则价值股的折价将必须变得更大。自1983年以来,价值股的平均估值折价为23%。为了相对于市场产生额外的0.6%收益率,价值股必须折价44%。这确实是他们相对估值的一次巨大变化,这意味着尽管市场翻了一番,但它们仅上涨了45%。这意味着价值股票的久期不足市场的一半。但是,让我们看看如果考虑再平衡会发生什么情况。再平衡效应是价值股票相对于增长股票范畴变动的频率以及发生这种变化时相对估值变化的函数。当价值股相对于市场折价23%交易时,每年产生2.2%的积极影响。以市场44%的折扣计算,再平衡效果将提高到每年6.1%!价值股的整体表现从每年稳定在+ 1%的水平,上升到每年+ 4.3%的水平。虽然这对价值管理者而言确实是福音,但我无法理解如何允许这种情况持续下去。如果我们希望在价值较高的市场上看到与1983年以来相同的价值股的相对表现,我们将需要让再平衡效应提高0.6%,以抵消相对收入的下降。这将要求价值折扣从23%增加到27%。尽管这并不完全无关紧要,但市场估值翻倍意味着价值股的收益为92%。

成长股的基本数学逻辑当然是相反的。尽管它们的久期略长于市场,但不会更长,因为成长股不会永远是成长股。令市场失望的成长股的估值会迅速下降,并且,随着成长股交易溢价的扩大,这种表现不佳的情况会迅速增加。如果随着整体市场估值的上涨,成长型股票的估值溢价扩大了几个百分点,那么那些令投资者失望的公司的负面再平衡效应将使整体回报率远远低于整体市场。

结论

自疫情出现以来,市场的一致观点倾向于认为,价值股是“短久期股”,当债券收益率上升时表现优异,而当债券收益率下降时表现不佳。但是,从长期来看,价值股票与债券市场的波动并没有显示出很大的相关性。考虑到作为投资风格的价值回报驱动力,您可以提出以下观点,即价值股的久期应比整个股票市场的久期短,而成长型股票的久期应稍长一些。但实际上,这二者之间的差异很小,以至于很容易被市场的噪音湮没,并且也无法解释过去几年中价值和成长型股票的表现。可能还有其他观点认为,目前的价值股与经济增长的关联性要比成长股高,并且这种关联性很可能会持续一段时间。但无论是历史经验,还是经济学理论都没有表明,有价证券的表现与市场和债券收益率的变化之间存在有意义的关联。我们坚信,价值票目前的价格相比于整个市场而言处于折价交易。如果像我们在过去的成长股泡沫中所看到的估值修复那样,那么在未来几年中,价值股应会大幅跑赢大盘。不断变化的利率环境会导致围绕资产价格的主流叙述发生变化,因此很可能成为这一举动的催化剂,但是从任何有意义的经济意义上来说,价值的恢复并不需要改变利率。对于基金经理而言,即使将价格保持在目前的大幅折价状态下,价值投资的预期价值回报也算是相当不错的。当今的价差很大,意味着利好价值股而利空成长股。如果估值价差仍未收窄,那么这足以提供有意义的价值动力。

附录:股票的“久期”

在1938-1939年期间,两位背景和环境截然不同的两位学者却不约而同地在几乎同一时间引进了“久期”这一概念。第一位是弗雷德里克·麦考利(Frederick Macaulay),他在描述债券的加权到期期限时创造了久期这一术语,并撰写了关于债券和股票价格变化相关的书籍。仅一年后,在大西洋的另一侧,约翰·希克斯爵士(Sir John Hicks)(二十世纪最重要的经济学家之一)发表了他的巨著《价值与资本》(Value and Capital),该书探究了“现金流的资本价值”对于折现率变化的敏感程度,无意之间将Macaulay的久期概念推广到以现金流表示的任意资产当中,为微观经济学理论作出巨大贡献。

希克斯对于久期的描述在权益类资产上的兼容性很好。即便现金流无限流出,只要我们作出一定的简化,就很容易得出股票现金流的资本价值对于折现率变化的敏感性。我们将在下面展示,对于恒定的折现率和稳定的增长率,股票市场的理论久期往往介于市场的本益比(P/E)与分红比例(P/D)之间。

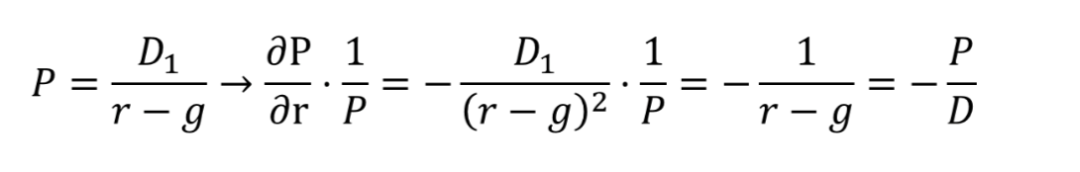

让我们从一个简单的案例开始,在该案例中,折现率的变化与增长率的变化完全无关。在这种环境下,必要回报率的下降将抬升所有现金流的价值,而现金流本身不会发生抵消性变化,从而导致价格对于P/D比率成比例上涨。

尽管从理论上讲是可能的,但在整个股票市场的增长预期不发生变化的前提下,股票的必要回报率似乎都不会出现均匀下降。毕竟,资本成本的任何下降都将表明资本的供给远远超过了对投资需求的征兆,这是一种经济现象,同样会导致增长预期下降。这就是为什么我们在《资产分配》中假设自然状态下股票市场的资本回报率会降低的原因,在这些自然状态下,实际利率(以及因此股票的资本成本)已经永久下降。

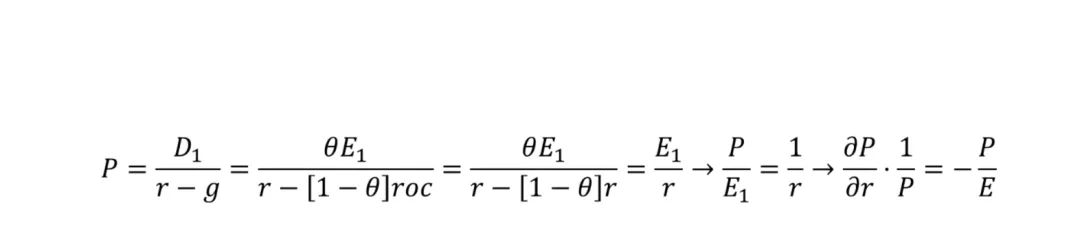

如果我们认识到折现率的变化和资本回报率的变化并存,那么股市的久期就会变短。未来现金流量折现的减少将完全被现金流量的减少所抵消,这使价格对折现率波动的敏感性降低了。在特定情况下,资本回报率和资本成本会完美地变化,价格的百分比变化将与市场的本益比(P/E)成正比,而不是与P/D成正比。我们首先证明当资本回报率相等时,市盈率是折现率的倒数,然后得出市场久期。

在实际利率已然坍塌的世界里,股票市场的久期经常被用作股票目前以高估值倍数交易的理由。从根本上说,市场应对低利率而应升值的程度,基本上取决于与市场增长前景同步发生的事情。如果增长不受折现率降低(或降低折现率本身)的影响,那么市场的久期大约是其股息倍数,其公允价值也很高。我们发现,折现率下降背后的经济现象更有可能降低了资本回报率,从而降低了经济增长。如果我们的判断正确,大盘股票的久期可能更与市场的市盈率相符合,即使在折现率较低的世界中,其“公允价值”也可能不如之前所建议的那么高。

(智通财经编辑:张金亮)

扫码下载智通APP

扫码下载智通APP